뭎이 전시와 공연을 통해 반복하는 ‘강도(強度)가 없는 근접성’ 모티프는 ❶임의접속 개념을 통해서도 설명할 수 있다. 그들이 시도하고 목표하는 것은 공연(公演)을 길게 늘이는 것이다. 늘이고 늘이다 못해 시작과 끝이 보이지 않도록 만드는 것. 그리하여 오직 마지막까지 지속 도중인 것으로 남을 ‘시간’을 최종 주제로 삼는 것. 이러한 작업은 시간이 흐르고 있다는 사실을 감각하게 만드는 작업과는 다르다. 그보다는 언제 어디서 접속하더라도 시간을 제대로 경험할 수 있다는 사실을 내보이는 작업이다.

즉 우리의 관심은 어떤 목적에서 소위 우리가 말하는 환경이나 과정으로 이동했다는 것이다. 시작과 끝이 있는 예술은 목적을 위한 것인데 비해 그런 것과 관계없는 종류의 예술은 시간의 길이와 상관없이 또한 어느 장소에서나 존재한다. [ 1 ]

20년 전에 존 케이지는 3초든 3일이든 마음대로 들을 수 있는 자기 테이프를 만들고 싶어했다… 다시 말해 듣기—시간이 정해져 있지 않은(그리고 임의접속할 수 있는) 구조를 원했던 것인데, 이와 같은 ‘부분에 대한 관심’은 인쇄문화 관계 분야에서는 아주 널리 퍼져 있지만, 음악이나 연극, 혹은 영화처럼 시간에 구속된 예술에서는 새롭고 놀라운 것이다. [ 2 ]

우리는 흔히 ‘핵심’이나 ‘본질’과 같은 단어를 사용할 때, 일반적으로, 그것을 더 잘 이해하는 특정한 방법이 존재한다는 것을 가정한다. 특정 경로가 다른 경로보다 더 빠르다거나, 특정한 좌석이 다른 좌석에 비해 공연을 제대로 관람하기에 더 좋다고 말하는 경우를 상상해 보면 된다. 그러나 이것은 케이지가 말하는 “목적”을 위한 예술에 해당하는 경우이며, “그런 것과 관계없는 종류의 예술은 시간의 길이와 상관없이 또한 어느 장소에서나” 시간 속에, 시간에 접속한다. 늘 시간이다. 거기(이런 종류의 예술을 하나의 장소로 상상할 수 있다면)서 우열을 가리는 일, 은 불필요할 뿐만 아니라 제대로 작동하지 않는다.

달리 말하면, 뭎의 공연을 제대로 관람하는 방법이나 위치, 시각은 존재하지 않는다. 언제 어디서든 나는 바로 거기서 공연의 ‘핵심’이나 ‘본질’과 닿아 있다. 나는 내가 보는 것을 전부로 삼아서 공연을 이해하면 된다.[ 3 ] 그들의 전시나 공연에서 양치기(작가 혹은 배우)나 지시문, 벽, 문, 통로, 종(鐘) 등이 관객을 늘 움직이도록 종용하는 것은 어차피 특정한 위치나 좌석, 시선을 점하는 일이 정확한 공연 관람 경험과는 연관이 없다는 사실을 끝없이 상기시키기 위해서일 것이다. 백남준의 케이지에 대한 글, 혹은 케이지 스스로의 말을 가져와서 설명해보자면, 이런 종류의 긴 예술은 “부분”이 편재(遍在)하도록 함으로써, 즉 “시간의 길이와 상관없이 또한 어느 장소에서나 존재하게” 함으로써 늘 “부분”에서 전체를 감각하도록 돕는다.

이는 무언가(여기서는 결국 공연)를 제대로 경험하는 것에 대한 정의가 달라졌음을 뜻하기도 한다. 적어도 세기 개념은 사라졌다. 더 제대로나 덜 제대로의 경험이란 없다. 새롭게 우리를 마주하는 것은 끝없이 근접한 상태의 제대로(제 자신인 대로)이며, 그것은 우리에게 가까운지 먼지 강한지 약한지 짙은지 옅은지 큰지 작은지와 같은 강도에 의존하지 않고 접촉할 것을 요청한다. 혹은 ‘척도 없음’ 자체를 접촉할 것을. 칠흑 같은 어둠을 상상해 보면 된다. 코앞의 칠흑과 한 뼘 멀리의 칠흑을 접촉하는 일, 양자 간의 차이 없음을. 혹은 이 차이 없음조차 무화시키는 가늠 불가능성의 심연을.

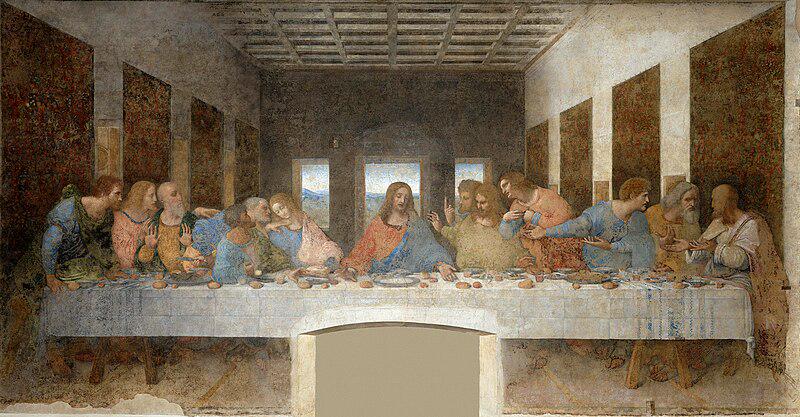

그림 1. 최후의 만찬. 레오나르도 다빈치, 1490, 위키백과.

❷통로 개념을 통해서도 설명할 수 있다. 나는 다음과 같은 메모를 썼다: “나는 여기에서 아무것도 필요로 하지 않습니다”(《양치기의 근심》 3부 영상에 삽입된 텍스트의 제목)라는 선언은 통로가 할 법한 말처럼 들린다. 그는 통로이기 때문에 아무것도 필요로 하지 않는다. 통로는 많은 것을, 혹은 모든 것을 필요로 하지 않는다. 통로이기 위해서. 통로이기 때문에. 다만 그가 필요로 하는 것은 시간이다. 그가 이제부터 영원까지 떠나가게 될 혹은 떠나가게 할 모든 것을 열거하기 위해 필요한 시간.

나는 여기 모든 것에서부터 떠납니다: 골짜기, 언덕, 길, 그리고 정원의 어치 새들, 나는 여기 술통과 사제, 하늘과 땅, 봄과 가을을 두고 떠납니다, 나는 여기 출구 경로, 부엌의 저녁, 마지막 연인의 눈길, 부르르 몸이 떨리던 모든 도시행을 두고 떠납니다, 나는 여기 땅 위에 떨어지는 짙은 황혼, 중력, 희망, 매혹, 평온을 두고 떠납니다, 나는 여기 사랑하는 이들과 내게 가까웠던 이들을, 나를 감동시켰던 모든 것, 내게 충격을…… (후략) [ 4 ]

통로는 다른 무엇이 아니라, 그것이 떠난다고 선언하는 “여기 모든 것”이다. “여기 모든 것”의 길이만큼 통로는 통로로서 존재한다. 그것은 “여기 모든 것”이 발생하는 만큼 존재한다. 따라서 그것은 시작과 끝을 가지는 것이 아니라 오로지 “여기 모든 것에서부터 떠”나오기, 혹은 떠나가기, 만을 자기 자신으로서 가질 뿐이다. 지속적으로 떠나는 일만이, 지속적으로 떠나는 일을 공연(公演, 공개된 자리에서 보이는 일)하는 일만이 존재를 존재하게 한다. 이것이 통로의 존재 방법이며, 존재 자체이다.

그리고 뭎은 통로를 주요한 모티프이자 무대로서 분명하게 제시한다. 양치기의 지시에 따라 통로에 줄을 선 채로 어떤 일이 일어나기 직전이거나 일어난 직후인 상태에서 기다릴 때, 나는 내가 “여기”에 있는 것이 매우 중요하다고 느꼈다. 다른 어디도 아닌 “여기”가, 혹은 “여기”도, 다른 어디 만큼이나 통로임이 분명하기 때문이었다. 이때, 우리가 우리가 속한 “여기”를 통로라고 인식하는 순간에, 저곳과 이곳, 이전과 이후, 다른 곳과 다른 곳이 아닌 곳이, 전부 통로에 접속해 있는 통로의 부분이자 통로의 전체로서 발생하고 있었다. 나는 “여기 모든 것”을 통로로 만드는 공연이 통로의 꿈이라고 느꼈다.

따라서 통로는 임의접속을 가능케 한다. 만약 “최후의 만찬”을 위해 준비된 긴 식탁이 통로라면, 그리고 통로(passage)야말로 예수의 말씀이자 축복이 존재하는 방식이라면, 제자들(양들)은 더 이상 중심에서 무슨 일이 벌어지는지를 궁금해 하지 않을 것이다. 궁금해 하지 않고, 통로 자체에 집중할 것이다. 언제 어디서나 통로에 접속할 것이고. 통로가 될 것이다. 이제, 그리고 언제나 그랬듯이, 예수와 얼마나 가까이 앉아 있는지는 신의 은총을 입는 일과는 상관이 없다. 성령은 어디에나 임하시며, 바로 “여기”에도 늘 임하시니까.

우리 모두는 그런데 바로 그런 이유에서, 역설적으로 같은 곳에 머물러 있을 필요가 없다. 자리를 지킬 필요가 없다. 언제 어디서든 은총을 입을 수 있으며, 언제 어디서든 증인이 될 수 있다. 증인이 될 수 있는 것만큼이나 증인을 말하는 통로가 될 수 있으며, 증인을 부르는 통로가 될 수 있다. 양이 되는 만큼이나 양치기가 될 수 있다…… 동일한 정도로. 혹은 동일한 정도를 유지하려는 집착이 무색해질 정도로 충만하게. “그런 것과 관계없는 종류의 예술은 시간의 길이와 상관없이 또한 어느 장소에서나” 어느 자리에서나 작동하기 때문이다. 자리 바꾸기. 뭎이라는 양치기가 양들을 어디로도 이끌지 않으면서 어디로나 이끌어야 하는 일로 근심하는 것은 그러니, 자연스럽다. 우리 모두가 이 좁다란 통로에서 양치기이면서 양이고, 작가이자 배우이고 관객이며, 그럼으로써 통로를 만들어가기 때문이다. 통로가 되어가기 때문이다.

버틀러와 포스터: 양치기의 근심 (2024)

코리아나미술관

/

연출, 구성: 뭎

출연: 강호정, 김준환, 손민선, 조형준, 홍서효

영상: 이현지

사운드: 정진화

조명: 임재덕

스타일링: 안솔

.

홍보, 진행: 맹나현

진행도움: 박서영

영상기록: 신목야

사진기록: 최연근

.

후원: 한국문화예술위원회, 공연예술 창작주체 지원사업

- [ 1 ]

『존 케이지와의 대화』, 리처드 코스텔라네츠, 안미다 옮김, 이화여자대학교출판부, 1996, 96쪽.

- [ 2 ]

『백남준: 말에서 크리스토까지』, 백남준, 임왕준 외 4인 옮김, 경기문화재단 백남준아트센터, 2018, 219쪽.

- [ 3 ]

공연 이후 만난 자리에서 커피를 홀짝이며 뭎이 말했다. “왜, 공연 때, 벽 앞이랑 뒤에서 일어나는 일을 동시에 보려고, 벽을 가운데 두고 앞으로 갔다 뒤로 왔다 하신 분이 있었잖아요.”

- [ 4 ]

「나는 여기에서 아무것도 필요하지 않습니다」, 『세계는 계속된다』, 크러스너호르커이 라슬로, 박현주 옮김, 알마, 2023.