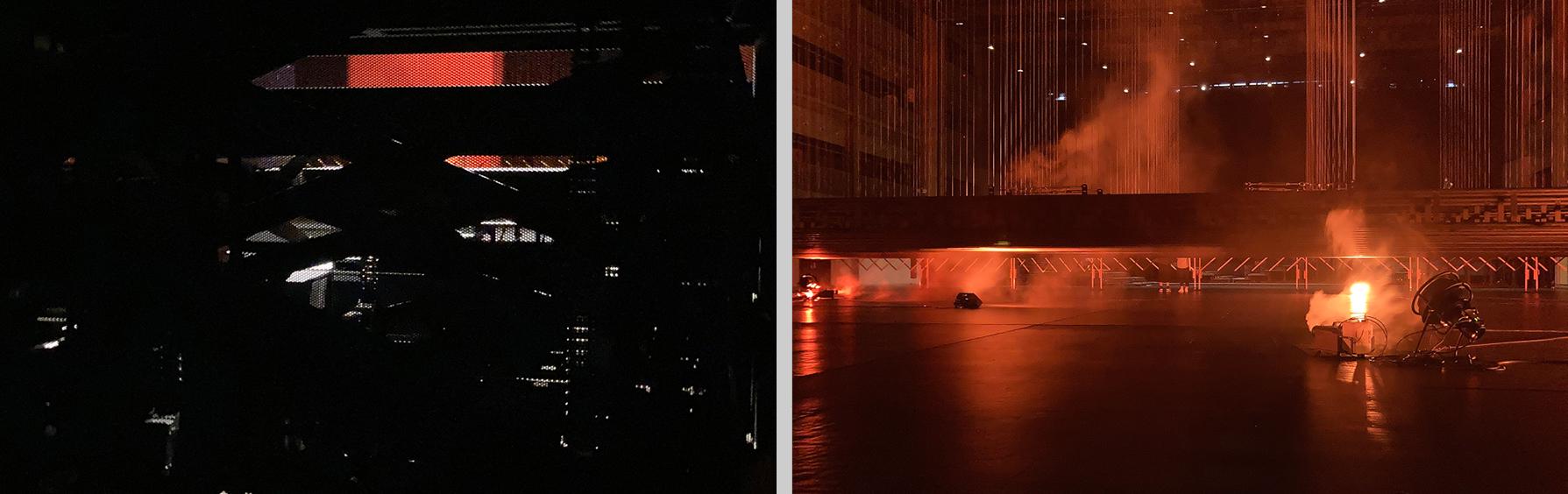

<캐스케이드 패시지> 리허설. 촬영:백종관

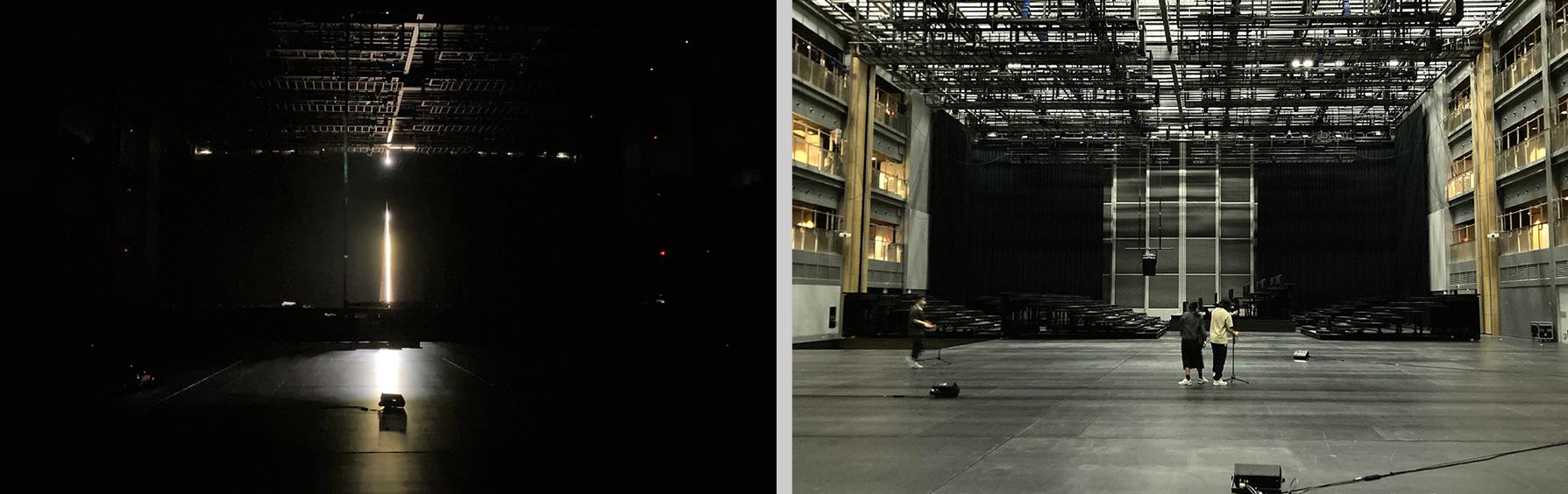

오후 4시 42분. 우우우웅————————— 어둠 속에 잠긴 국립아시아문화전당 극장1의 내부, 거대한 무대의 한 조각이 그 아래 숨겨져 있는 리프트 장치를 통해 높이 들어 올려지고 있다. 높은 데시벨의 기계 구동음이 일정하게 들려오고 그 소리는 듣기에 그리 거슬리지 않는다. 우우우웅————————— 융기하는 무대 바로 뒤에 카메라를 세워 놓고 리프트를 구성하는 철골 프레임의 개구부를 통해 건너편 비어있는 무대를 바라본다. 붉은색의 경고등이 점멸하기 시작한다. 리프트 장치가 상승하면서 맞물려 있는 프레임들이 이루는 각도는 계속해서 변화하고 반대편을 바라볼 수 있는 개구부의 개수와 크기도 계속해서 바뀐다. 덕분에 멀리서 깜박이는 붉은 불빛이 매 순간 다른 형태를 갖추어 여기까지 도달한다. 단지 이 변화하는 이미지들이 아름다울 뿐이다. 램프를 출발한 빛은 극장의 모든 벽을 긁어내고 혹은 쓰다듬거나 문지르고 겨우 작은 틈을 경유해 다시 카메라 렌즈에 도달한다. 빛이 점멸하는 리듬이 기계의 음성과 어우러지기 시작할 때쯤 우우우웅————————— 쿠구구웅————————— 쿠구웅. 다른 소리. 소리의 종료. 무대의 움직임이 멈췄다. 커다란 구조물의 요란하고 안쓰러운 운동이 끝났다. 점멸하는 불빛들은 이제 일정한 형태를 갖추어 렌즈를 통과한다.

3개의 카메라와 핸디캠 하나를 가져가 극장 이곳저곳에 설치했고 리허설과 공연 장면을 촬영했다. 카메라의 위치를 리허설과 공연 매 회차마다 조금씩 바꾸었다. 여러 컨셉의 촬영을 동시에 진행한 이유는 앞서 술회했듯 인식되는 빛과 사건들이 매우 다양하게 펼쳐질 수밖에 없는 공연이었기 때문이다. 일단 공연의 큰 흐름을 이끄는 기본 서사가 펼쳐지는 장소가 계속 바뀐다. 그런데 퍼포먼스를 만들어 내는 행위자가 인간뿐만 아니라 극장을 구성하는 다양한 기계 장치들을 포함하기 때문에 카메라가 계속 퍼포머와 관객들만 쫓을 경우 그들의 동선을 궁극적으로 구축하는 다른 사건들을 놓칠 수 있었다. 관객들이 사태를 파악할 수 있게 만드는 것은 공연 속 안내자 - 인간의 모습을 하고 있는 가이드와 안내 방송 사운드 뿐만 아니라 거대한 기계들의 운동이 만들어 내는 진동의 여파와 빛의 파편들이다. 카메라 역시 빛을 쫓을 뿐만 아니라 소리를 쫓고 소리의 근원을 쫓아야 한다.

공연에서 극장을 사용하는 방법은 다양하다. 사건이 일어나는 세계를 무대 위에서 얼마나 구체적으로 구현할 것인지, 어느 정도 상상할 수 있게 만들지의 여부는 공연마다 달라진다. 수십 년, 수백 년 전의 과거를 배경으로 하는 이야기도, 먼 미래에 지구로부터 몇 광년 떨어진 장소에서 벌어지는 사건도 같은 극장 같은 무대 위에 올릴 수 있는 것이다. 수많은 선택 속에서 동일하게 기능하는 것은 극장의 물리적인 장치들 그리고 그 장치들의 움직임이 만들어 내는 흔적들이고 때로는 그 흔적 자체가 잔여물이 아니라 서사를 추동하는 퍼포먼스가 되기도 한다. 극장의 표면, 그 피부의 떨림, 상처, 울림. 우우우웅————————— 쿠구웅. 극장과 맞닿는 부분이 오직 두 발의 면적에 불과했던 관객들은 상승하는 무대의 객석에 엉덩이를 밀어 넣고 이제 극장의 변신을 온몸으로 느낀다. 우우우웅————————— 우우우웅————————— 그래서 이 변신이 지시하는 것은 무엇인가, 공연의 서사가 가리키는 시간과의 연결은 가능한 것인가, 객석의 손잡이를 붙잡고 있던 관객의 손은 진동하며 상승하는 무대의 바닥을 향한다. 바닥의 냉기, 바닥의 먼지, 그런데 더 이상 바닥이 아닌 바닥(시선을 옆으로 던지면 저 아래에 멈춰 있는 바닥이 보인다), 공중에 떠 있는 표면. 소리를 내는 피부. 나의 간편한 상상 속에 하나의 위상만 존재해 왔다면 이번에는 둘 이상의 위상이 동시에 출현하여 그 위상차가 상념을 불러오는, 기이하지만 당연한 상황들이 뭎의 숲에서 일어난다.

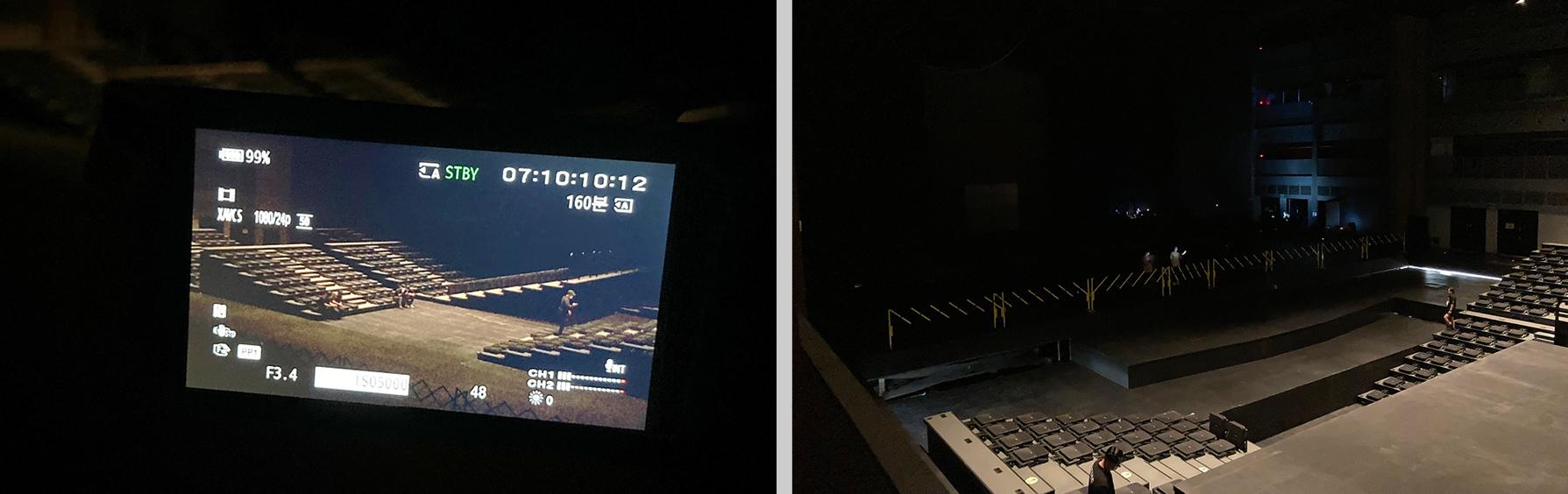

언제인가, 어두운 숲속에 인기척이 느껴졌다. 조명 불빛이 들어오니 과연 카메라 모니터 속에 헤드셋을 착용한 채로 문득 움직임을 가져가는 이들이 보인다. 기계를 작동하고 안전장치를 매번 점검하는 스태프들. 다음 리허설을 기다리는 그들은 지금 세상에서 가장 무료한 자들이다. 길어지는 대기 시간, 객석에 엉덩이를 밀어 넣고 고개를 숙여 스마트폰을 들여다본다. 이윽고 다시 고개를 들어 멍하니 건너편 객석을 바라보는 이. 아무 소리도 들리지 않는 시간. 아무 사건도 발생하지 않는 시간. 하지만 너무 많은 사건을 배태하고 있는 시간. 광활한 공간 속에서 스태프들의 작은 움직임에 숨이 막힌다. 그들은 공연에도 등장한다. 관객들은 그들의 노동을 목격할 예정이다. 쉼 없이 쓸어내는 일. 사실 공연 중에 빛을 가로막고 또 반사하는 가장 주요한 사물 중의 하나가 그들의 몸이다. 공연은 그렇게 설계되어 있다. 그 몸들은 지금 너무 무료하기에 여정의 끝 한줄기 빛 속에서 완벽하다.

<캐스케이드 패시지> 리허설. 촬영:백종관

캐스케이드 패시지 (2020)

국립아시아문화전당 극장1

/

구성, 연출: 뭎

비디오그래피: 백종관

투어가이드: 한아름

사진기록: 국립아시아문화전당, 뭎

영상기록: 백종관

.

ACC_R Theater